#06 Speciali TFI | L'estate torinese dei cinema all'aperto

Agosto 2025

La stagione estiva torinese si è animata di diverse sale a cielo aperto dislocate in più luoghi della città, che hanno offerto degli spazi di aggregazione dedicati all’intera cittadinanza. Una densa programmazione di titoli, tra grandi successi della scorsa stagione e titoli senza tempo, ha registrato il tutto esaurito quasi tutte le sere nei mesi di giugno e luglio: dedichiamo quindi il sesto appuntamento degli Speciali TFI alle arene estive, che ogni anno arricchiscono la programmazione culturale di Torino per rendere la città un vero e proprio cinema all’aperto.

A raccontare i loro progetti, Massimo Garbi per il Cineteatro Monterosa a Barriera di Milano, Cristina Voghera del CineTeatro Baretti in San Salvario, Michele Dettoni del Cinema Teatro Agnelli a Mirafiori, Vittorio Sclaverani per l’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) e Fulvio Paganin per Distretto Cinema. Si tratta di arene estive indipendenti che curano una programmazione autonoma e a singolo schermo – fatta eccezione per il progetto curato da AMNC, che per l’estate 2025 si è diffuso su ben dodici spazi. Eppure, la collaborazione tra le sale non viene mai a mancare, ponendo anzi le fondamenta essenziali per la costruzione di una proposta variegata, che crea un risultato volutamente distribuito e moltiplicato.

Questa sinergia e la sua forza emergono in ogni momento: dai racconti della nascita delle arene fino alla costruzione delle rassegne, passando per gli obiettivi di pubblico e le risposte degli spettatori. L’individualità tipica dei quartieri torinesi così si preserva, rendendoli uno spazio d’incontro nato dalla comunità che, allo stesso tempo, si valorizza, si rafforza e si allarga.

_______________________

Esiste una storia delle arene estive torinesi?

Massimo Garbi, Cineteatro Monterosa: La storia del Monterosa è di breve data: abbiamo cominciato nel 2020, l’anno famoso del Covid, in collaborazione con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema. La Città di Torino aveva lanciato la proposta ad alcune Associazioni di collegarsi con le sale cinematografiche per dare origine alle arene estive. Si crearono due piccole arene (quella del Monterosa e quella del CineTeatro Baretti) e due grandi arene (una a Palazzo Reale e una al Castello del Valentino). Abbiamo così inaugurato una tradizione che non si è più fermata, perché da quell’anno tutte le estati abbiamo sempre realizzato l’arena, pur senza aver vinto il bando negli ultimi due anni – perché è la gente a chiederla. In realtà, ho trovato delle fotografie del 1951 a cui risale un’esperienza del genere: c’è stata un’arena estiva nei cortili, in attesa della costruzione dell’attuale cinema e teatro.

Vittorio Sclaverani, Associazione Museo Nazionale del Cinema: Per quanto riguarda Torino, in merito alle attività culturali estive il grande modello da cui partire è la tradizione dei Punti Verdi avviata dall’assessore Giorgio Balmas, nata per uscire e per rivivere lo spazio pubblico in un periodo molto complesso come era quello degli anni di piombo. Cito anche un modello che non esiste più, ma che con il lavoro dell’Associazione Nazionale Museo del Cinema portiamo avanti: il progetto Cinema in Strada dell’Associazione I 313. È stato per me un’esperienza formativa incredibile, che univa due cose molto interessanti a cui proviamo a dare continuità, cioè il lavoro nelle periferie, e il lavoro con le comunità del territorio, e in particolare le comunità straniere.

Quindi c'è un legame quasi sociale tra momento storico e lo sviluppo di un posto di aggregazione come il cinema all'aperto nel momento estivo, no?

Cristina Voghera, CineTeatro Baretti: Assolutamente sì. Sicuramente per noi al Baretti i Punti Verdi sono stati uno stimolo e un modello di riferimento importante. La nostra arena vive da 15 anni, siamo in piena adolescenza – con tutte le difficoltà del caso. C’è stata la volontà di far continuare a vivere il cinema in un periodo in cui la gente difficilmente si va a chiudere in sala, però ha ancora voglia di godere di questa esperienza. La vicinanza con la Casa del Quartiere di San Salvario, questo fantastico cortile che ci accoglie in maniera strepitosa, ha collaborato alle condizioni per un’evoluzione naturale, che ci è arrivata anche come richiesta dal pubblico. Aggiungo che di arene ce ne sono state tante negli anni: secondo me tutte hanno funzionato bene anche perché la proposta non si è mai sovrapposta. Da questo punto di vista, la sinergia del lavoro di tutti è servita affinché ognuno avesse una sua identità e tutte funzionassero.

Fulvio Paganin, Distretto Cinema: C’è stato a un certo punto un vuoto tra il passato e il presente, o passato prossimo nostro. Quando con Distretto Cinema abbiamo iniziato l’arena a Palazzo Reale, era un momento in cui – ricordavo, da bambino o da ragazzino, che c’erano degli eventi estivi, anche di musica, che poi sono rimasti, ma non così importanti. Quando iniziammo a parlare un po’ con gli enti pubblici pensando di fare una cosa all’aperto, qualcuno era stupito. Dicevano, “Ma questa roba qui non si usa più, è una roba del passato”. Però, già dalla prima edizione c’è stata una risposta molto positiva di pubblico: significa che davvero la gente ha voglia di godere gli spazi all’aperto, di godersi la città.

Michele Dettoni, Cinema Teatro Agnelli: Per noi l’arena è stata uno stimolo per ripartire dopo il periodo del Covid. Dopo l’esperienza del primo anno abbiamo poi siglato una partnership con la Casa del Parco di via Panetti a Mirafiori, per curare la direzione artistica dell’arena estiva inserita nell’ampio cartellone di attività che vari enti insieme sotto la Casa del Parco propongono durante il periodo estivo. In questi ultimi due anni è sicuramente stata un punto di aggregazione maggiore vista la risposta molto positiva di pubblico. Da non dimenticare che sicuramente hanno giovato anche le iniziative ministeriali per incentivare il pubblico a venire d’estate al cinema.

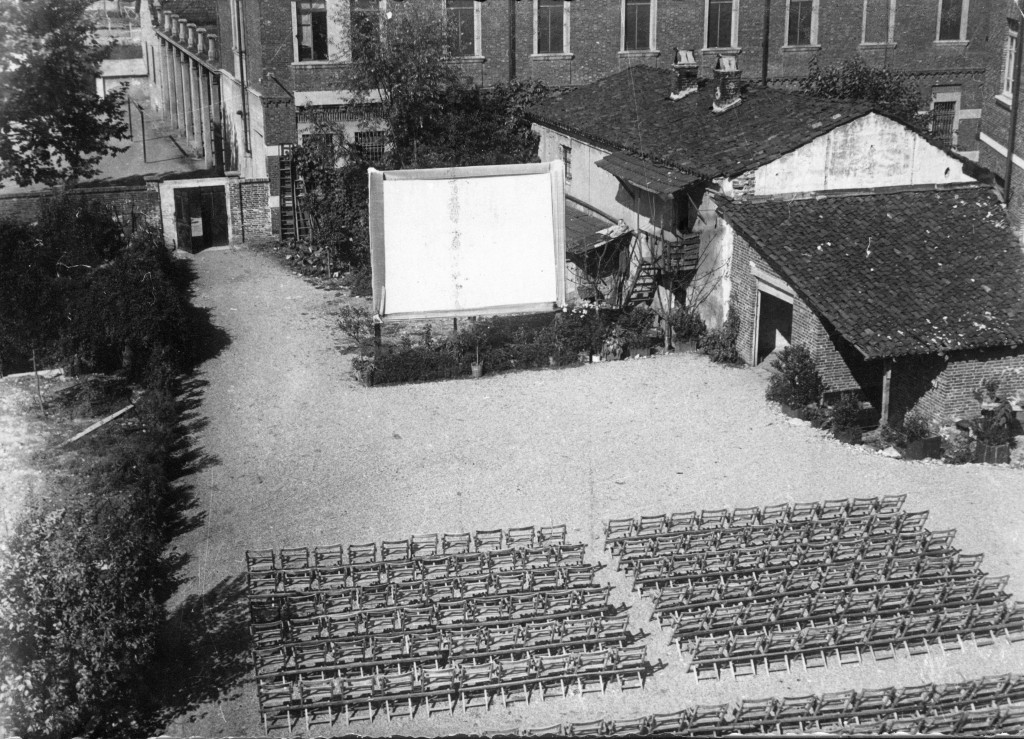

Cinema all’aperto nel 1951 durante i lavori di costruzione della nuova sala; lo stabile dietro lo schermo è quello occupato dalla vecchia sala. Archivio Oratorio Michele Rua

Qual è il vostro pubblico oggi? Parlate a un target preciso di quartiere, oppure l’arena estiva anche di quartiere parla a tutta la città?

CV: Cerchiamo di parlare alle città e comuni limitrofi. Nel nostro pubblico siamo certi di avere gente che arriva anche da fuori – dalla Bassa Valsusa, da Rivoli, da Pinerolo… vengono a vedere il film e poi tornano a casa. Ci interfacciamo con un pubblico il più generalista possibile: la nostra programmazione nell’estate ripete il format di Portofranco, la rassegna che organizziamo più per i cinefili, alleggerendolo negli argomenti – fermo restando che comunque ogni film ci deve poter dire qualcosa. Da quando con il Covid le Case di Quartiere erano diventate dei presidi per la distribuzione dei pasti, si è costituita una rete che continua ad assistere le persone in difficoltà: adesso c’è un progetto che si chiama “La Cultura Dietro l’Angolo”, e noi forniamo biglietti gratuiti per poter dare a chi ne ha bisogno delle serate di svago. Dall’anno scorso continuiamo il progetto di “biglietto sospeso” che abbiamo in collaborazione con l’ANPI, fatto per gli studenti universitari fuori sede che hanno scelto Torino come città per i loro studi. Tra le tante spese, magari rinunciano a un biglietto del cinema perché preferiscono andare a bere qualcosa. Allora cerchiamo di portarli in sala.

MG: Anche per noi il pubblico è ampio – lo percepisco dalla vendita online. Vedo da dove si acquista, quindi vedo che le persone si muovono su diversi spazi della città, vengono anche dalle zone vicine a Barriera come San Mauro Torinese e Settimo Torinese. Molti si avvicinano a Barriera di Milano grazie a questa iniziativa, che aiuta anche a sfatare un pregiudizio. Ci sono persone che arrivano e dicono, “Non sapevo che qua ci fosse una cosa così carina!” E io rispondo, “Adesso lo sa! Ci lasci l’indirizzo, la mettiamo nel database, e le diciamo le altre cose carine che ci sono”.

FP: Credo che il movimento sia normale, la città attrae. Allo stesso tempo, avendo delle programmazioni molto differenti, mi immagino un pubblico che gira perché ci sono cose diverse, e va dove c’è qualcosa di interesse. Credo anche che il poter coinvolgere le persone del quartiere e far sentire che una cosa un po’ tua è anche una cosa di tutti sia importante, soprattutto in una città come Torino che è molto diversa da una zona all’altra. Penso sia una cosa sulla quale si possa lavorare di più.

VS: Come Associazione Museo Nazionale Cinema organizziamo proiezioni all’aperto da almeno quindici anni. Il programma si è strutturato in “un’Estate al Cinema” da quando l’Associazione ha compiuto 60 anni, nel 2013, e fin dall’inizio lavoriamo in maniera policentrica, soprattutto nelle periferie. La rassegna di quest’anno è stata accolta in dodici spazi diversi, ognuno con il suo pubblico. Una cosa che abbiamo notato negli ultimi anni su cui abbiamo investito molto è la parte formativa: offriamo non solo proiezioni gratuite e accessibili a tutta la cittadinanza, ma anche momenti formativi gratuiti per i giovani filmmaker del territorio. È uno dei punti di contatto con Film Commission Torino Piemonte, grazie alla quale riusciamo a raggiungere molti giovani professionisti. Quest’estate ci siamo strutturati in questo senso grazie al bando della SIAE Enigma Residente.

MD: Concordo con i miei colleghi, riscontriamo anche noi un bel movimento di pubblico. Ci rivolgiamo sicuramente ad un pubblico il più generalista possibile: la nostra programmazione nell’estate ripropone alcuni successi della stagione, oppure alcuni titoli che non siamo riusciti a programmare durante la programmazione ordinaria. Il pubblico è in parte diverso rispetto a quello della sala. L’arena da quattro anni si svolge presso la Casa del Parco, a soli 3 chilometri di distanza dalla sala: una scelta precisa di decentrare il cinema all’aperto per aprirsi al territorio.

In ottica storica, è cambiato il rapporto col pubblico nel tempo? Come?

CV: Capire il pubblico ormai per me è diventato veramente come leggere in una palla di cristallo – difficilissimo! A volte fai degli eventi su cui non punteresti neanche un euro e trovi la sala piena, a volte invece ci sono cose da cui ti aspetti dei massimi risultati e non trovi nulla. Quello che cerchiamo di fare con il pubblico è sempre coccolarlo al massimo: essere presenti, incontrarli, parlare con loro, raccogliere le sensazioni, i loro spunti… però è sempre più difficile portare gente in sala, al chiuso come all’aperto. Una volta ti bastava mettere la locandina fuori e ti trovavi le code fuori dal cinema o dell’arena. Adesso, invece devi quasi andarli a prenderle per casa uno per uno.

C’è differenza tra l’affluenza estiva e quella invernale?

MG: Da noi vedo che durante il periodo estivo spesso arriva una gran parte di pubblico che durante l’anno normalmente non vede, e quindi diventa un modo per agganciarli.

CV: Confermo, anche per noi è così. Forse il fatto di concentrare gli appuntamenti e non distribuirli su tutto un arco temporale più ampio fa sì che ovviamente i numeri aumentino.

MD: Sicuramente sì, confermo anche io, c’è un movimento diverso, un pubblico diverso, nonostante la piccolissima distanza dalla sala fisica.

Secondo voi, la rassegna estiva nasce in risposta a un’esigenza della comunità, oppure al contrario è la comunità che crea luoghi d’incontro organizzando un’arena estiva?

VS: È un tema per noi molto importante. Il nostro lavoro nelle periferie inizia più o meno in corrispondenza della grande crisi economica, un momento in cui il sostegno alla cultura è cambiato molto. Se prima c’erano dei finanziamenti più importanti, poi si sono contratti. Si aggiunge a questo la questione dell’assenza delle sale in alcuni quartieri della città, in particolare periferici – il Cinema Agnelli e il Monterosa fanno eccezione, ma quest’ultimo è comunque l’unica sala cinematografica di uno dei quartieri più popolosi di Torino. Con il nostro lavoro abbiamo riempito dei vuoti che erano un po’ stati lasciati indietro nella visione strategica della città. A Mirafiori in particolare – il primo spazio delle proiezioni alla Casa nel Parco – e a Cascina Roccafranca nei primi anni ’10, il nostro lavoro è stato portare le nostre competenze comunicative, progettuali e culturali per cercare di riavviare o avviare dei progetti, che diventano poi sempre più autonomi. Nel momento in cui si porta il cinema in uno spazio informale accessibile a tutti, in un contesto dove non c’è una sala cinematografica, non c’è il cinema aperto da tanti anni, questo crea un’emozione da parte della cittadinanza incredibile, e anche una fonte di energia una restituzione per il nostro lavoro fondamentale.

MG: Quest’anno lo slogan della nostra arena è proprio “Barriera oggi: il quartiere diventa comunità”. È nato all'interno del progetto “Generazioni in Barriera” che vede coinvolte più realtà anche diversissime tra di loro – la biblioteca, la libreria, un centro sportivo, una scuola… Da una parte la gente ora chiede dell’arena perché questa proposta è stata apprezzata; allo stesso tempo è anche vero che, con questa forma di collaborazione tra le varie realtà del quartiere, è la comunità che crea questo spazio e in questo spazio si ritrova.

FP: La comunità è una conseguenza di quello che stai facendo. Le persone a prescindere d’estate cercano lo spazio all’aperto, al di là di quelli che sono i contenuti. Allo stesso tempo però devi in qualche modo coltivare il pubblico. La rassegna diffusa che fa Vittorio, cioè andare a portare le persone nel cortile di Cottolengo o a Mirafiori, non è così scontata: in qualche modo devi arrivare al luogo, devi intercettare le persone, e questo crea la comunità.

MD: Confermo quanto detto da Massimo. Anche per noi con questa forma di collaborazione tra le varie realtà del quartiere, è la comunità che crea questo spazio e qui si ritrova. La nostra sala è un presidio culturale storicamente riconosciuto a Mirafiori e insieme al Monterosa, come sale salesiane e sale della Comunità, porta il cinema in periferia assieme alla grande sfida odierna del cercare di sopravvivere in una città molto complessa e molto competitiva.

L’individualità dei quartieri è una caratteristica molto identitaria della città di Torino, ma è evidente anche che si crea rete, pur non avendo un solo soggetto promotore che lavora su più punti della città.

MG: Tra Monterosa, Baretti, e Agnelli, dato che siamo tre sale della Comunità, quando facciamo la programmazione ci parliamo per creare un calendario in sinergia senza sovrapporci. In questo modo si offre alla gente la possibilità di muoversi in base ai propri desideri e le proprie scelte cinematografiche, magari anche nel caso ci fossero dei film ripetuti – perso da una parte, lo ritrovi dall’altra.

CV: Questo discorso si allarga anche nei confronti di Vittorio, che comunque nel pianificare le attività estive collabora alla condivisione dei programmi. Lavorare in sinergia è sempre la scelta vincente, è inutile mettersi in concorrenza. Impossibile parlare con tutti, ma qui entrano in gioco poi le agenzie di distribuzione, quindi ci sono sia rapporti diretti che indiretti.

Cinema sulla Pista 500 del Lingotto

Come costruite la rassegna? Ci sono elementi particolari che attenzionate nella scelta dei titoli?

CV: Per Portofranco, nel mese di maggio stabiliamo un calendario di appuntamenti, poi preparo una proposta artistica in base alla stagione passata, e infine li mettiamo in votazione con dei tabelloni, alla Casa del Quartiere e al Baretti, sui social, sul sito, newsletter, con tutti i nostri canali. Dopo un mese, tiriamo le somme: i più votati vanno in programma. Quindi è il pubblico che sceglie che cosa vedere nell’arena in estate, e poi risponde bene: per i nostri appuntamenti andiamo sempre sold out – anche se può dipendere dal tempo. Gli ospiti sono importanti, ma non sono essenziali, mentre cerchiamo sempre di essere attenti alle proposte locali, per cui ovviamente è più facile avere gli ospiti.

MG: A Monterosa cerco di non riproporre i titoli che sono già stati utilizzati durante l’anno, anche per attirare parte del pubblico che già durante l’anno ci segue. Cerchiamo di trovare il più possibile un giusto mix di film che, pur intrattenendo il pubblico, possano dire delle cose interessanti. Concordo che la presenza di un ospite non sia l’elemento fondamentale, la gente si muove sulla scelta del titolo.

FP: Chiaramente l’ospite ti dà sempre qualche cosa, ma non muove il pubblico. Poi noi lavoriamo spesso con i defunti, quindi non abbiamo grossi problemi.

VS: Sul genere, quello che funziona di più in termini popolari è la commedia. Poi, in tema di defunti, sicuramente anche i classici funzionano bene. Per quanto riguarda la scelta – lavorando con dodici spazi diversi, abbiamo a che fare con almeno il triplo di realtà, a partire da quelle che gestiscono, e quelle che si vanno a coinvolgere: la scelta spesso è partecipata e condivisa, si attiva una partecipazione dal basso. C’è anche una proposta più nostra dove facciamo vedere dei film indipendenti di giovani autrici e autori, e a volte riproponiamo dei film che abbiamo fatto vedere in sala. Una cosa a cui noi teniamo molto è che, lavorando tutto l’anno su progetti culturali di inclusione sociale, come l’affidamento, il carcere, le comunità straniere, facciamo delle proposte di documentari o di film che trattano di questi temi, spesso accompagnati o dagli autori e delle autrici, o da voci di approfondimento, oltre che interventi più puntuali e critici. Magari non sposta il pubblico, a meno che ci sia il grande ospite, però secondo me un approfondimento, soprattutto con gli autori o con i protagonisti delle storie raccontate sullo schermo, quando crea un contatto col pubblico cambia il rapporto col pubblico. L’esperienza è diversa, la visione di un film accompagnata dall’autore cambia radicalmente, e lungo andare paga.

MD: Nelle prime edizioni avevamo una richiesta precisa di programmare soprattutto commedie: negli ultimi anni, grazie anche a serate a tema o festival locali, abbiamo puntato molto su titoli forti, con un contenuto legato alle tematiche trattate anche nelle altre serate di attività estiva. Siamo anche riusciti ad avere degli ospiti, cosa non scontata ma sempre molto apprezzata dal pubblico.

E per quanto riguarda il passaggio ai festival? È un elemento che tenete in considerazione nella scelta dei titoli?

CV: Per noi sì e no: abbiamo un vincolo tecnico che è dato dalla conformazione del cortile che è stretto e lungo, e abbiamo 200 posti. Chi è al fondo non riesce a leggere i sottotitoli, quindi con i festival abbiamo dei rapporti continui ma più per la programmazione in sala.

Trasversalmente alle rassegne, si vede netta la presenza di film realizzati con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Che rapporto c’è con gli autori e con i produttori piemontesi? C’è un vantaggio strategico nella scelta di progetti realizzati localmente?

MG: Ci fa piacere quando è possibile inserire qualcosa che viene girato nel territorio piemontese. Per la proiezione di “Anywhere Anytime”, a proposito di ospiti, oltre al regista Milad Tangshir c’è stato anche il Direttore di FCTP Paolo Manera. Sono anche occasioni per raccontare al pubblico come funziona una Film Commission, cosa vuol dire chiederne il sostegno: è un nome altisonante che fa pensare magari al finanziamento, ma c’è tutta una movimentazione ben diversa sotto.

VS: Anche per noi, tutto l’anno e in particolare d’estate, avere un rapporto con gli autori e le case di produzione del territorio è fondamentale. La Film Commission, noi, gli autori, le case di produzione – facciamo parte dello stesso sistema, e poter creare delle occasioni di incontro e di approfondimento diventa fondamentale. Fa parte del lavoro di tutti noi valorizzare gli autori, soprattutto indipendenti, del territorio.

FP: Aggiungerei che quello del territorio non è un obbligo, ovviamente, ma in particolare chi, come noi, si occupa di promozione dovrebbe dare la possibilità di trovare uno spazio a quegli autori indipendenti e alle produzioni indipendenti, ai documentari, che fanno sempre più fatica. La nostra responsabilità è anche dare questa possibilità in più a questi prodotti più difficili, metterli in contatto con un pubblico, perché poi il pubblico ce l’hanno.

Arena estiva al Castello del Valentino, 2020

Siamo arrivati alla fine. Un sogno per l'estate 2026?

FP: Andare in vacanza. Perché l’arena è una condanna!

Certo, bisogna andare a vedere quelle degli altri!

CV: Bisogna andare alle arene al mare!

VS: Però, se vi posso dire un sogno… dal punto di vista progettuale, da poco hanno inaugurato in Piazza Arbarello una piazzetta dedicata a Maria Adriana Prolo. È uno spazio pedonale, sarebbe bello – magari insieme! – pensare di fare una proiezione lì. Il 7 luglio è l’anniversario di fondazione prima dell’Associazione e poi del Museo Nazionale del cinema: magari il 7 luglio del 2026 ci troviamo lì. E poi, concretamente: negli ultimi due anni, la Fondazione per la Cultura non ha assolutamente sostenuto né il progetto a San Salvario dell’Associazione Baretti, né tantomeno il progetto che abbiamo curato con Monterosa, e altre realtà del territorio. Dopo quattro anni di grandissimo lavoro, la Fondazione per la Cultura per pochi centesimi ha deciso di non sostenere questa progettualità. Trovo che sia estremamente miope non sostenere dei progetti accessibili e gratuiti in un quartiere così complesso come Barriera di Milano, quindi spero per il 2026/2027 che la Fondazione per la Cultura torni a investire in quel quartiere.

CV: Mi accodo a quanto ha detto Vittorio – è anche questo il mio sogno reale, a parte le battute. Abbiamo alcuni sponsor privati che ci sostengono, il che ha ridotto negli ultimi due anni la nostra rassegna. Il nostro sogno nel cassetto per la prossima estate è quello di sviluppare un progetto che riceva un minimo di sostegno che ci permetta di poter arrivare alla fine della rassegna e dire, bene: ce l’abbiamo fatta.